Fishing industryつくり育てて獲る漁業

栽培漁業は、つくり育てて獲る漁業とも言い、水産動物の減耗が

一番激しい卵から稚仔期を丁寧に育成し、適切な放流を行うことで、自然の生産力を利用しながら、

禁漁区や禁漁時期等を設けるなどし、水産資源を持続的に活用していくことを言います。

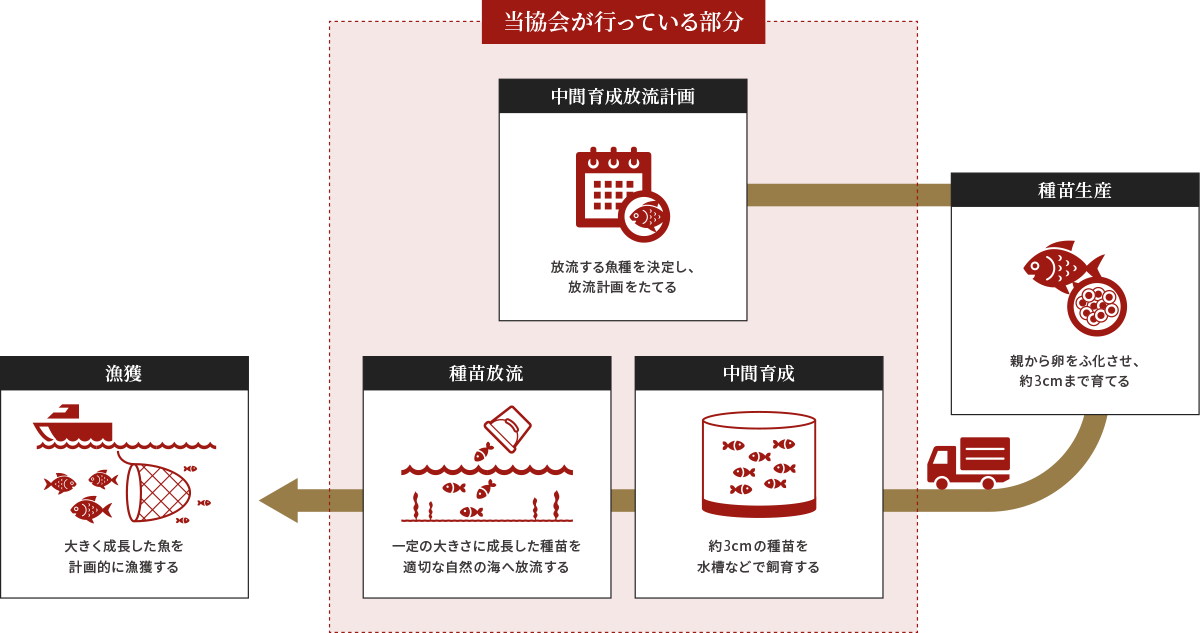

当協会は、中間育成放流事業として、

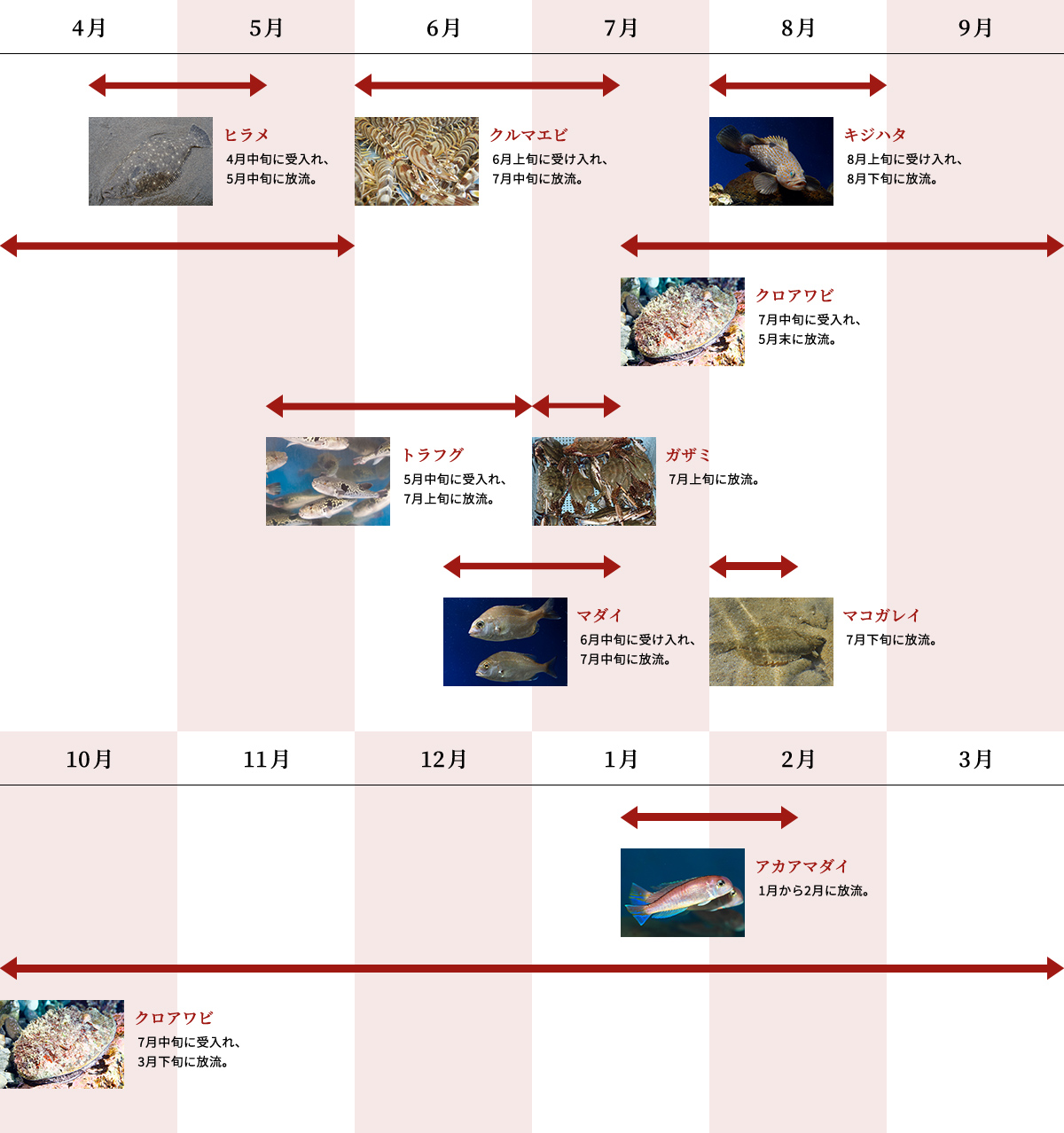

ヒラメ、トラフグ、マダイ、クルマエビ、キジハタ、マコガレイ、ガザミ、アカアマダイ、クロアワビ種苗を放流し、

水産資源の維持増大に寄与しています。

Interrearing release plan中間育成放流計画

中間育成とは、放流する水産動物が自分でエサを取り、

外敵から身を守ることができる大きさまで育てることをいいます。

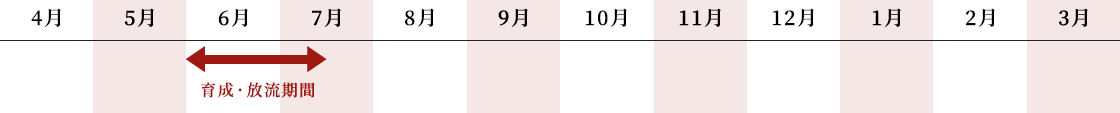

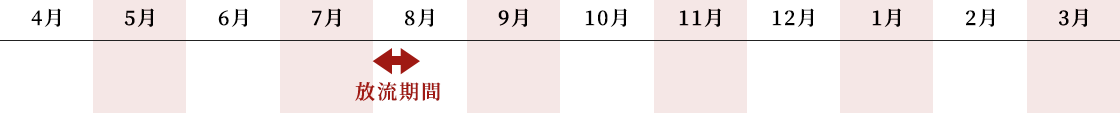

ヒラメ

カレイ類に比べて口が大きく、鋭[するど]い歯を持っています。眼のある側は褐色[かっしょく]で、暗褐色と白色の円い斑点[はんてん]が全面に散在します。盛漁期は春で、旬は冬です。

- ヒラメの情報を見る

-

学名 Paralichthys olivaceus 分類 ヒラメ科 地方名 おおくち・ひだりぐち(山口、大分)、おーぐち(兵庫、広島)、ほんがれい(和歌山、広島)、かわ(大分)、

おおぐちがれい(岡山)、かれい・おおがれい(愛媛)、小:こぐち(兵庫、岡山、徳島)、大:おおぐち(徳島)生息域 浅海域[せんかいいき]の砂泥[さでい]底に生息し、夜間に小魚やエビ類を食べます。 生態 産卵期は3~6月。雌[めす]は1年で体長17cm、3年で35cmになりますが、雄[おす]は成長が遅く、それぞれ13cm、30cm。最大体長は雌が80cm、雄が50cm。2~4年で成熟します。 漁法 底引き網[そこびきあみ]、刺網[さしあみ]、延縄[はえなわ]などで漁獲[ぎょかく]されます。 食べ方・料理法 高級魚で刺身、寿司だね、唐揚げにして食べると美味しいです。 <参考文献>瀬戸内海のさかな p.70、著:瀬戸内海水産開発協議会

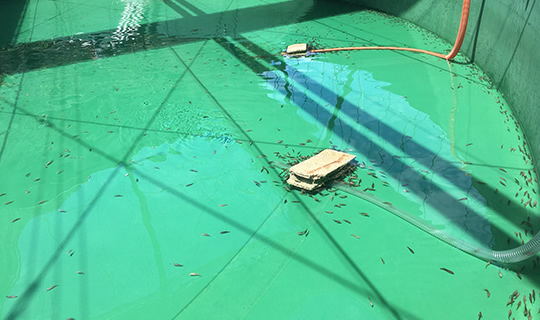

当施設での飼育の様子

受け入れたばかりの稚魚

餌[えさ] やりの様子

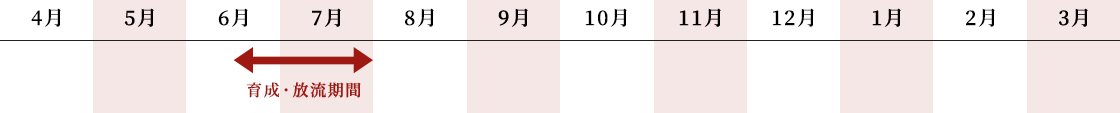

トラフグ

背面は黒く、胸鰭[むなびれ]近くに白く縁[ふち]どられた大きな黒い円紋[えんもん]があり、側面にも黒い円紋または雲状紋[うんじょうもん]があります。臀鰭[しりびれ]が白く、他の鰭は黒いです。主に9~5月に漁獲され、12~2月の寒中が旬です。フグ料理の超高級素材として高価で、養殖も盛んに行われています。

- トラフグの情報を見る

-

学名 Takifugu rubripes 分類 フグ科 地方名 もんつき・ごす(岡山、広島)、まふぐ(兵庫、広島、山口、大分)、もんぶく(岡山、愛媛、大分)、おおもん・なごやふぐ(岡山)、てつ(兵庫、岡山、香川)、大:おおふぐ(兵庫、岡山、広島、香川) 生態 全長75cmに達します。エビ・カニ類、魚類を食べます。親魚[しんぎょ]は外海から瀬戸内海に入り、4月下旬~5月に備讃瀬戸[びさんせと]、布刈瀬戸[めかりせと]、関門内海などの流れが速く小石の多い海底に産卵します。

卵巣[らんそう]、肝臓[かんぞう]などの内臓[ないぞう]には弱~強毒がありますが、肉と皮、精巣[せいそう]は無害で非常に美味しいです。<参考文献>瀬戸内海のさかな p.80、著:瀬戸内海水産開発協議会

当施設での飼育の様子

放流の様子

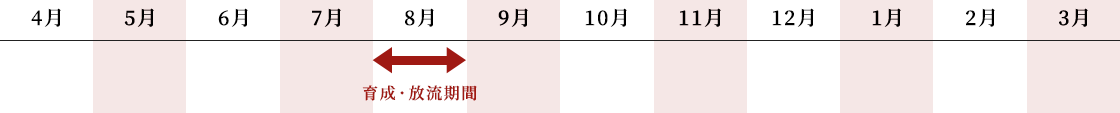

クルマエビ

成体は体長15cmほどですが、雌の大きいものは30cmを超えます。

細長い円筒[えんとう]形で、脚[あし]は太く短いです。淡褐色[たんかっしょく]で黒い縞[しま]があります。

江戸前の天ぷらや寿司に欠かせない食材で寿司としては茹でたものを使うことが多かったですが、最近は活きたものを出すことも多いです。

- クルマエビの情報を見る

-

学名 Marsupenaeus japonicus 分類 クルマエビ科 地方名 サイマキエビ(小振りのもの)

マダラエビ (模様から)

ホンエビ

アエビ生息域 北海道南部から韓国、台湾、中国、オーストラリア北部、フィジー、東南アジア、地中海東部 生態 寿命[じゅみょう]は1年~2年半。生殖[せいしょく](交尾行為[こうびこうい])は一生のうち一度だけで産卵期は8月~10月。

産卵期は6月~8月で卵は一度脚で抱えずそのまま放卵[ほうらん]します。

孵化[ふか]したものがノウプリウス期、ゾエア期、ミシス期ともにプランクトン生活を送り、稚エビとなります。

水深15メートルから25メートルの内湾の砂泥地に棲息[せいそく]。昼間は砂に潜り、夜に活動します。夜行性です。漁法 エビこぎ網(底曳網)、打瀬網[うたせあみ](底曳網)、板曳網[いたびきあみ]、刺網[さしあみ])、クルマエビつぼ網(定置網) 食べ方・料理法 生食(刺身)・天ぷら・ゆで・塩焼き 当施設での飼育の様子

放流前のクルマエビ種苗

マダイ

全長40~100cmですが、多く流通するのは30~70cm前後のものです。体は側扁[そくへん]した楕[だ]円形で、顎[あご]が前方にわずかに突き出ています。

上顎[うわあご]に4本、下顎[したあご]に6本の鋭い犬歯があり、その奥に上下2列の臼歯[きゅうし]があります。胸びれが細長く、全長の半分近くに達します。体色は褐色を帯びた光沢のある薄紅[うすべに]色で腹部は淡いです。美しい青色の小斑点[しょうはんてん]があり、頭部や両目の間などに同じ色の筋[すじ]があります。

産卵期は3~6月頃で、温暖な地域ほど早く瀬戸内海では5月頃がピークとされ、一尾[び]の産卵数は数十万粒[りゅう]で、卵の直径は約0.8~1.2mmです。

- マダイの情報を見る

-

学名 Pagrus major 分類 タイ科 地方名 たい(内海一般)、えびすだい・かまだい・めんだい(広島)、おおだい(兵庫)、きっこり(岡山)、めっぱち(和歌山)、小:ちゃり(兵庫、徳島)、はっさく(兵庫)、ちゃりこ(和歌山、大阪)、かすご(和歌山、徳島) 生息域 暖海[だんかい]性の沿岸魚で、水深30~150mの岩礁[がんしょう]や砂地に生息します。 生態 春に瀬戸内海に来遊し、豊予海峡[ほうよかいきょう]、愛媛県島しょ部、鹿ノ瀬[しかのせ]などの水深30~100mの岩礁域で産卵します。冬に多くが外海に出て、一部が瀬戸内海で越冬[えっとう]します。エビ・カニ類、貝類、イカ類、小魚を食べます。1年で尾叉長[びさちょう]14cm、2年で20cm、3年で25cmになり、成熟します。 漁法 底引き網、延縄、釣り、吾智網[ごちあみ]で漁獲されます。 食べ方・料理法 魚の王様といわれ、料理は多彩[たさい]です。 <参考文献>瀬戸内海のさかな p.47、著:瀬戸内海水産開発協議会

当施設での飼育の様子

放流の様子

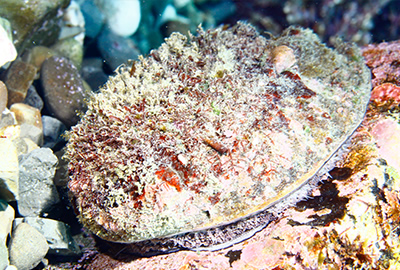

キジハタ

全長40cm。やや細長く、赤みを帯びた小斑点[しょうはんてん]がアズキに似ていることから別名アズキハタともいわれます。幼魚期には青や橙[だいだい]色の縦帯[たておび]が見られ、この縦帯は成魚でも残りますが、青や橙色の縦帯は成魚では見られません。

生まれた時にはすべて雌で、雌としての役割が終わると成長の途中で卵巣内に精細管[せいさいかん]が生じ、精巣に変わって雄となります。

海藻の多い岩礁地帯に生息し、岩穴をすみかとします。

餌を見ると一気に飲み込んで岩穴に持ち込む習性があり、穴の奥まで逃げ込まれると、引き出すのに非常に苦労することになります。甘みと旨みのある白身は刺身にすると美味しいです。

- キジハタの情報を見る

-

学名 Epinephelus akaara 分類 ハタ科 地方名 あこ(和歌山、大阪、兵庫、徳島、香川、愛媛)、あこう(和歌山、広島、山口、香川、愛媛、大分)、あく(和歌山)、あくお(大分)、あっこ(徳島)、小:きょうもどり(和歌山)、ひょうんこ(岡山)

※キジハタというのは本来関東の地方名で、瀬戸内海の地方ではアコウと呼ばれています。生息域 ハタ科魚類では珍しい温帯性の魚種であり、瀬戸内海全域の岩礁帯に広く分布します。 生態 産卵期に7~8月。主に肉食性で、岩礁に棲[す]むエビ・カニ類や魚類などを食べます。全長50cm、体重2kgに達します。 食べ方・料理法 肉質は上等で美味しく、刺身、煮付けなどの高級食材として扱われています。 <参考文献>瀬戸内海のさかな p.36、著:瀬戸内海水産開発協議会

当施設での飼育の様子

受け入れたばかりの稚魚

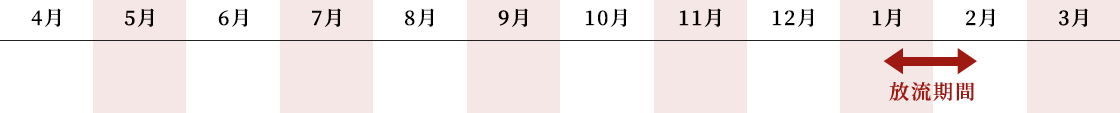

マコガレイ

体長45cm、大きいものでは50cmを超えます。有眼側の歯は殆[ほとん]どなく、上・下顎ともに0本、もしくは1本。産卵期は11月~2月。卵はツノガレイ属としては珍しく粘着性です。

肉食性で稚魚[ちぎょ]は普通の魚と同じように泳ぎますが、体長4mmぐらいになると左目が寄り始め、体長1cm頃には頭頂部側[とうちょうぶがわ]に移動します。体長1.5cmほどになる頃には、垂直だった体が左傾[さけい]し、扁平形[へんぺいけい]となって海底に着定します。餌に対して口吻[こうふん]を伸ばし、吸い込むようにして捕食[ほしょく]します。旬は初夏。海底から湧水[ゆうすい]があるところで育ったカレイは絶品とされます。

身質は高たんぱく・低脂肪で消化吸収が良いです。加熱すると身が柔らかくなる特徴を持つことから、病院食などでもよく利用されビタミンE、カルシウム、タウリンを豊富に含有[がんゆう]します。

- マコガレイの情報を見る

-

学名 Pleuronectes yokohamae 分類 カレイ科 地方名 あまがれ・あまがれい(大阪、兵庫、岡山、広島、福岡、大分)、あまて・あまてがれい(兵庫、岡山、広島、山口、香川、愛媛、大分)、まがれい(大阪、兵庫、岡山、山口、大分)、ほそくち・くちぼそ(大分)、おたんや(岡山)、おたいやがれい(香川) 生息域 水深50m以浅の砂泥底に生息します。瀬戸内海では全域に分布します。 生態 多毛類[たもうるい]、小型のエビ・カニ類、二枚貝の水管などを食べます。産卵期は1~2月が盛期。1年で体長12cm、2~3年で17~20cmになり成熟します。雄は体長30cm、雌は45cmに達します。 漁法 底引き網、刺縄、延縄などで漁獲されます。 食べ方・料理法 刺身、煮付けにすると美味しいです。別府湾産のものは”城下がれい”と呼ばれ、味のよいことで有名です。 <参考文献>瀬戸内海のさかな p.73、著:瀬戸内海水産開発協議会

アカアマダイ

最大で50cmにまで成長しピンク色~赤褐色[せきかっしょく]の体色をしており、頭部が丸いのが特徴です。食性は肉食で底部に生息する甲殻類[こうかくるい]や多毛類、魚類などを捕食[ほしょく]します。

本州南部以南、済州島[チェジュとう]、東シナ海、南シナ海に生息しており、水深70~120mの岩礁近くの泥底に多く見られ普段は穴を掘って身を潜めています。

- アカアマダイの情報を見る

-

学名 Branchiostegus japonicus 分類 アマダイ科 地方名 くずな(広島、山口、徳島、大分)、あかこずな・こずな(愛媛)、いとより・なたぼう(大分)、くず(徳島)、あかあま(山口) 生息域 主に水深60~200mの砂泥~砂底に巣穴を掘って生息し、強い縄張りを形成します。 生態 雑食性[ざっしょくせい]ですがエビ・カニ類を好みます。最大体長は雄が35cm、雌が30cmくらい。雌は2歳(一部1歳)、雄は3歳から成熟します。産卵期は6~10月で、多回産卵です。産卵適水温は22℃前後。 漁法 外海では延縄や釣りで漁獲されますが、瀬戸内海では時々底引き網に入る程度です。 食べ方・料理法 刺身、煮付け、塩焼き、味噌漬け、粕漬け、酒蒸し、吸い物、干物など、調理法が多彩で調理人好みの高級魚です。 <参考文献>瀬戸内海のさかな p.39、著:瀬戸内海水産開発協議会

当施設での飼育の様子

放流前のアカアマダイ種苗

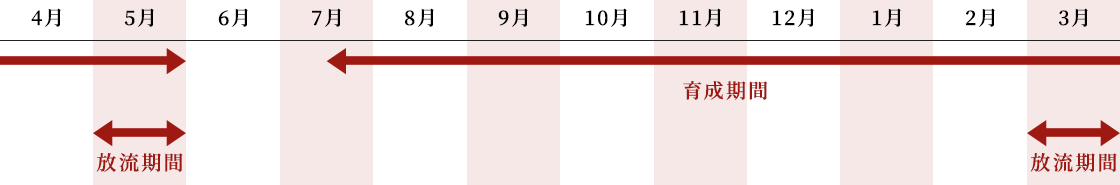

クロアワビ

殻長[かくちょう]20cm程度。殻[から]は楕円[だえん]形でやや細長いです。表面はでこぼこしており足の裏が黒っぽく、また足の周りの突起[とっき]が複雑に枝分かれしています。

アワビ4種[クロアワビ・エゾアワビ・マダカアワビ・メガイアワビ]の中でも最も浅い場所に生息し、最も足が速いです。産卵期は10月中旬~12月下旬頃。殻の上に開いている4~5個ある孔[あな]から精子や卵子が海中に放出され、体外受精します。孵化[ふか]して5~7日経つと海底を這[は]い始めます。1年で殻長3cm、3年で8cm、5年で13cm程度になります。

ワカメやコンブなどを捕食[ほしょく]し、夜行性で、日中は岩の間や砂底に潜っています。高級品として評価が高く、身は硬[かた]くしこしことした歯触[はざわ]りがあり、噛むほどに磯の香りのする甘みと旨みが広がります。8割以上が水分。脂肪はわずかです。鉄と銅、マグネシウムのほか、ビタミンB1、ビタミンKを比較的多く含みます。

- クロアワビの情報を見る

-

学名 Japanese abalone, Japanese carshell 分類 ミミガイ科 地方名 オガイ(御貝:天皇家、伊勢神宮への奉納品という意味から)

オンガイ(雄貝:御貝からの読み変わり)

せぐろ(黒い殻から)

クロガイ(黒い殻から)生息域 日本海全域、茨城県以南から九州沿岸。潮間帯[ちょうかんたい]から水深20メートルの岩礁地帯。 生態 産卵期は秋~冬。カジメなどの大型の海藻類を食べています。

クロアワビの雄雌[しゆう]は生殖腺の色(緑-雌、灰色-雄)で区別できます。漁法 潜水漁 食べ方・料理法 生食(刺身、水貝)、酒蒸し、ステーキ、バター焼き 光市栽培漁業センターでの飼育の様子

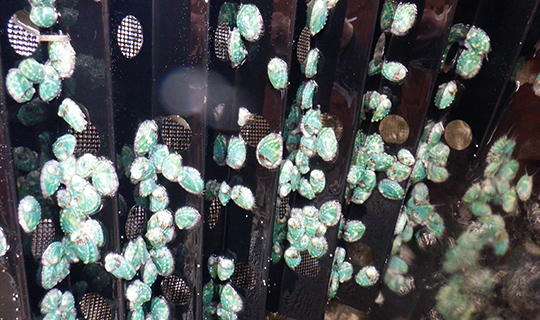

飼育棟

付着板に張り付いているクロアワビ

餌まき

測定室・測定中

ガザミ

日本から中国沿岸の30m以浅の砂~砂泥域に棲[す]み、海を泳ぎ渡ることから別名ワタリガニとも呼ばれます。寿命[じゅみょう]は3年で、5~8月に浅場で100~400万粒[りゅう]の卵を産み、卵は細い糸でメスの腹部[ふくぶ]の脚に付着し、2~3週間で孵化します。

幼生[ようせい]は2~3週間の浮遊[ふゆう]生活の後、砂浜や河口などの浅場に着底し、ゴカイや貝、エビ、魚などを食べ、甲幅[こうふく]8cm程で沖合へ移動します。

ガザミは春~夏に急激[きゅうげき]に成長し、春に生まれたガザミは秋に甲幅13~16cmと食用サイズに達します。夏生まれの場合は、翌年の春に5~10cmになり、秋には20cm近くになります。ガザミは夜に砂から這い出し、鋭いハサミを使ってエサを捕らえ、アサリなども簡単に割って食べますがタコが天敵です。

- ガザミの情報を見る

-

学名 Portunus trituberculatus 分類 ガザミ科 地方名 ワタリガニ

ワタリガネ

竹崎カニ(佐賀)

豊前本ガニ(北九州市ほか)

ガンツ(岡山)

ガネ(南九州)生息域 北海道南部から九州。韓国、中国、台湾。

水深5~30メートルに多く、内湾を好みます。生態 春夏は浅場で生活し、秋になると深場に移動、冬には砂に潜り冬眠します。

昼は砂に潜って夜行性。

エサは巻貝、二枚貝、環形動物[かんけいどうぶつ]、甲殻類[こうかくるい]など。

秋(最盛期は10~11月)に雌の脱皮[だっぴ]を待って交尾します。漁法 底引き網、刺網、定置網 食べ方・料理法 ゆでがに、焼きがに、蒸しがに、みそ汁、炊き込みご飯

Rearing facility飼育施設

車海老飼育南池 5,200㎡

クルマエビ種苗の中間育成を行います。

陸上円形100トン水槽

ヒラメ・トラフグ・キジハタ種苗を中間育成する水槽です。

全部で6基あります。

海上小割筏4m×4m

マダイ種苗の中間育成を行います。全部で16小割あります。

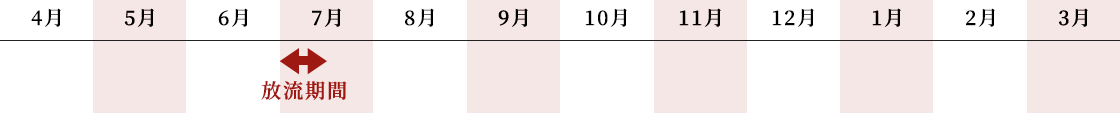

Seedling release種苗放流

キジハタ種苗の放流の様子です。

Enlightenment activities啓蒙活動

当協会の活動を知っていただくために

様々な活動を行っています。

施設見学

栽培漁業の理解を深めていただくために、小中高大学校からの見学や体験学習、または、一般市民、企業様からの見学視察等を受け入れています。実際に現場を見ていただきながら、育成種苗に触れることも可能です。ご希望の方は、お電話にてお問い合わせください。

(時期によっては育成種苗がいない時期があります。お目当ての育成種苗をご覧になりたい方は、HP内でご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。)

食育活動

魚食普及活動として生物としての車海老や、食べ物としての車海老を知っていただく活動を行っています。車海老の簡単なむき方、食べ方、栄養成分などについて、実演しながら説明します。